Публикации

Решил поискать способы и средства борьбы с мышами и крысами и прочими грызунами в зимовниках, так как думаю эта тема очень актуальна для многих пчеловодов. Грызуны могут доставить очень много неприятностей, если не знать способов борьбы с ними. Итак…

Средства борьбы с грызунами:

- ветки ели, сосны, можжевельника или стебли перечной мяты, разложенные по полу зимовника и подложенные под ульи — отличный способ, не требующий затрат большого количества времени и сил;

- листья грецкого ореха уложенные на холстики;

- мелко толченое стекло, примешанное к сдобному тесту, выпечку из которого охотно поедают мыши и крысы и, конечно, вскоре погибают;

- раскрошенная и поджаренная на сливочном масле пробка, также охотно поедается грызунами и разбухает у них в желудке;

- металлические заградители на летках ульев препятствуют проникновению грызунов в ульи через летки;

- установка ловушек и капканов с приманкой — самое распространенное средство борьбы с грызунами;

- водные ловушки с приманкой в виде слоя гречневой лузги, слоя крошки из пенопласта с небольшим количеством жаренных круп или семечек сверху(воду в кастрюле не доливают на 4-5 см до верха и приставляют к ней дощечку-сходню);

- смеси равных частей сахара, муки и негашеной извести (или алебастра) с хорошо поджаренной ржаной мукой, которые мыши охотно поедают и гибнут;

- кошки, имеющие доступ в зимовник — однозначно рабочий способ против мышей и крыс;

- ядовитые приманки из хлеба, мяса или рыбы с добавкой одного из следующих препаратов: крысида, фосфида таллия, фтороцетата натрия, фтороцетата бария, зоокумарина, ратидина, рактина и др.;

- бактериальные препараты (бактокумарин, тиф мышиный и др.) — такие средства борьбы с грызунами должны применяться только под надзором санэпидемстанции;

- можно так же применять современные средства борьбы с грызунами. Так называемые "Отпугиватели грызунов", работа которых основана на выработке ультразвука специальным генератором. В последнее время такие отпугиватели стали часто использовать в продуктовых супермаркетах и на складах, где по нормам нельзя использовать всевозможные ядовитые вещества. Есть отпугиватели, работающие от сети 220В и от обычного автомобильного аккумулятора. Мне видится, что это довольно удобно, ведь можно установить отпугиватель в омшанике или в сотохранилище на всю зиму даже там, где нет розеток.

От условий содержания пчелопродукта зависит, как долго будут проявляться его уникальные свойства. Натуральная сладость сохранит лечебные качества на протяжении нескольких лет, если поместить ее в затемненный уголок, в сухость и прохладу, вдали от предметов с резким запахом. Янтарная жидкость в баночке, оставленной под солнечными лучами, лишится пользы за считанные часы.

Немаловажное значение приобретает упаковка, в которой находится лакомство. Какую тару выбрать для меда, чтобы сохранить ценный продукт полезным для здоровья?

Требования к емкостям для хранения меда

Приоритетное условие для упаковки — безопасность. Она не должна вступать в химические реакции с медом, сохраняя его пользу, вкус и аромат.

Прочность, надежность и вместительность выступают на первое место, когда речь идет о транспортировке больших партий. Если говорить о розничной продаже, то кроме этих характеристик, важно предусмотреть фирменную упаковку. Заказать этикетку на продукцию можно на сайте https://termoflexug.ru/production/etiketki-dlya-produktov/etiketki-dlya-myoda/

Каким требованиям отвечает идеальная тара под мед? К разнообразным видам упаковки выдвигаются единые условия: чистота и сухость, отсутствие резких запахов. Бочонки, горшки и банки должны плотно закрываться. Важно соблюсти герметичность, иначе продукт начнет впитывать посторонние запахи и влагу, бродить и портиться.

Допускается использование емкостей, ранее бывших в употреблении. Их предварительно моют, тщательно споласкивают водой и хорошо просушивают. В качестве очищающего средства отдают предпочтение растворам хозяйственного мыла или пищевой соды. Нельзя доливать свежее лакомство к остаткам прошлогоднего урожая: это тоже провоцирует процесс брожения и ведет к порче.

Пластик

Недорогая, легкая и практичная упаковка из пластика становится все более популярной. Для хранения пищевых продуктов используется качественный тип материала, соответствующий нормам безопасности. Пластиковая тара для меда должна быть прочной и достаточно крепкой: продукт тяжел, и тонкий материал может не выдержать нагрузки и потрескаться.

Просто транспортировать даже небольшие пластиковые ведерки: они плотно и надежно укладываются, оснащены ручками для переноски.

У оптовиков завоевал доверие новый вид упаковки — кубоконтейнеры. Экономичные, легкие, вместительные и герметично закрывающиеся ящики, сделанные из пищевого полиэтилена, компактно складируются и легко моются. Объем стандартных вариантов — 12 и 23 л.

Преимущества пластика при перевозке и продаже очевидны. Сложно сказать, можно ли хранить мед в пластиковой таре, здесь нет единого мнения. Производители кубоконтейнеров и пластиковых ведер дают положительный ответ, не оговаривая конкретные временные рамки.

Знатоки скептически относятся к этой идее, полагая, что хранение меда в пластиковой таре нельзя считать идеальным вариантом. Они предлагают хранить пчелопродукт в такой емкости не более 1 года. Натуральный десерт относится к биологически активным веществам — не стоит проверять на себе, насколько инертна конкретная упаковка.

Стекло

Обычная стеклянная банка — традиционный вариант, проверенный временем. Стекло не вступает в химическую реакцию, сохраняя ценные качества янтарной сладости. Оптимальный способ для домашнего хранения имеет один минус: хрупкая тара требует аккуратного обращения, ее легко разбить.

Если стекло прозрачное, медовый запас помещают в темное место, закрывают темной бумагой или тканью, оберегая от воздействия света. Идеальный вариант — банка темного стекла с винтовой металлической крышкой. Перевозчики не жалуют хрупкий материал: транспортировать товар в нем дорого и хлопотно.

Керамика

Глиняные и керамические горшочки также относятся к проверенным и доступным способам хранения пчелопродукта. Глиняная посуда отличается пористой структурой, которая помогает соблюсти нужный температурный режим. Горшки из этого материала не пропускают солнечный свет, губительно воздействующий на целебные качества лакомства. Перечень недостатков такой же, как у стекла: непрочность, приличный вес, высокая стоимость.

Глиняные и керамические горшочки также относятся к проверенным и доступным способам хранения пчелопродукта. Глиняная посуда отличается пористой структурой, которая помогает соблюсти нужный температурный режим. Горшки из этого материала не пропускают солнечный свет, губительно воздействующий на целебные качества лакомства. Перечень недостатков такой же, как у стекла: непрочность, приличный вес, высокая стоимость.

Дерево и береста

Самая дорогая упаковка – береста, сохраняет ценные качества натурального лакомства и выглядит эстетично. Легкие изящные туески привлекают внимание, их часто покупают в подарок.

Деревянная тара не столь дорога, как берестяная, но также относится к группе недешевых материалов. Не каждый сорт дерева подходит для хранения пчелопродукта. Оптимальный вариант — бочонки из липы, березы и ольхи. На изготовление упаковки идет хорошо просушенная древесина. Емкость из сырого материала рассыхается и допускает утечку.

Дубовые бочонки окрашивают янтарную жидкость в черный цвет, а осиновые — придают горечь. Сосна, ель и другие хвойные породы передают продукту характерный смолистый запах, поэтому для этих целей не применяются

Дерево не будет впитывать влагу из продукта, если внутренние стенки бочонка обработаны воском или парафином.

Металл и сплавы

Металлическая посуда не годится для хранения: под действием натуральной сладости происходит окисление, портится вкус и аромат, а продукты реакции являются опасными для здоровья. Железо, медь, оцинковка — варианты, которые исключают при рассмотрении вопроса, в чем хранить пчелопродукт.

Подходящим решением считается эмалированная или никелированная емкость, крепкая и надежная. Необходимо следить, чтобы внутреннее покрытие оставалось неповрежденным, без сколов и трещин. Минусы — недешевая цена и солидный вес. Такими же характеристиками обладает посуда из нержавеющей стали и белой жести.

Алюминиевые бидоны используются на пасеке для откачивания меда, но они не подходят для длительного хранения. Кислота, находящаяся в составе натурпродукта, вступает реакцию с металлом.

Сберечь полезным

Янтарное лакомство укрепляет здоровье, возвращает бодрость и оптимизм. Как сберечь его ценные свойства? Тщательно выбрать упаковку и соблюдать правильные условия хранения. Безопасная и герметичная емкость, помещенная в темное прохладное и сухое место, бережно сохранит для вас целебную силу пчелопродукта на долгое время.

Известно, что при нозематозе в первую очередь заболевают и гибнут более старые и восприимчивые к нему пчелы. В годы с неблагоприятными погодными условиями в конце лета и осенью пчелиные семьи идут в зиму именно с более старой (летней) пчелой, которая в конце зимы и весной заболевает и погибает от нозематоза. Кроме того, при плохих погодных условиях пчелиные семьи недостаточно обеспечивают себя на зиму запасами перги — ценного белкового корма. В результате резко снижается запас питательных веществ в организме пчел, повышается восприимчивость их к заболеваниям.

Стимулирующее кормление пчел в безвзяточные периоды весенне-летнего сезона всегда оправдано и экономически выгодно так как пчелиные семьи восстанавливают свою силу, матки не прекращают кладку яиц. В итоге пчелы ответят более высокой продуктивностью.

После главного взятка, при подготовке к зимовке стимулирующее кормление необходимо при любых условиях. Отбор и откачка меда приводят к тормозу в развитии пчелиных семей даже при хороших погодных условиях. Кормление пчел устраняет этот недостаток, создается видимость продолжающегося взятка. Это стимулирует яйцекладку матки и выращивание расплода пчелами. Заготовка пыльцы и накопление перги в гнездах также усиливается. Учитывая возможность неблагоприятных погодных условий в конце лета, необходимо ежегодно создавать запас перги на осень, отбирая в июне из гнезд не менее 2 рамок для каждой зимующей семьи. Дело в том, что осенняя подкормка, стимулируя выращивание расплода, повышает расход перги пчелами и в случае ее недостаточности и невозможности заготовки из-за погодных условий может привести к перговому голоданию и гибели в конце зимы и весной.

Видео: весенняя стимулирующая подкормка пчел

Муравьи являются полезными для природы, если рассматривать их действие обобщенно. Но известно, что данные насекомые неравнодушны к сладкому и могут разорять пчелиные угодья. На пасеке могут поселиться самые разнообразные виды. Это и лесные рыжие, и садовые темные. Необходимо обязательно избавиться от надоедливых насекомых.

Муравьи могут наносить разный по ущербу вред. Зарегистрированы случаи, когда насекомые при миграции устраивали настоящие набеги на ульи. Садовые представители предпочитают гнездиться прямо в ульях, в утеплительной подушке. Здесь тепло и уютно, а также есть защита от осадков. Все разновидности питаются медом, а также не прочь отведать расплод, если пчелы не оказывают сопротивления. Кроме этого вредители переносят заболевания, которые могут отразиться на работе семьи в целом, а значит, пасека будет менее производительная.

Конечно, для человека муравей не является врагом, но отдавать просто так мед или подвергать риску целые семьи не согласится ни один здравомыслящий пасечник. Согласно многим литературным источникам бороться с вредителями стоит «зелеными» методами. Но на практике делать их нерационально. Это связано с большой численностью насекомых. Существуют более эффективные способы борьбы.

Меры противодействия

С точки зрения практики борьба против вредной деятельности муравьев делится на две группы. Методы первой группы связаны с непосредственным уничтожением насекомых на пасеке. Другой случай предусматривает организацию мирного сожительства. Сначала рассмотрим более радикальные способы.

- Можно отравить насекомых самодельным ядом, который абсолютно безвреден для человека и пчел. Необходимо изготовить смесь на основе обыкновенных дрожжей. Для приманки следует к дрожжам добавить сахар, мед, немного забродившего варенья или любые другие сладости, оказавшиеся под рукой. Дрожжи являются очень ядовитыми для насекомых

- Кроме этого применяется борная кислота. Приобрести ее можно в любой аптеки за небольшие средства. Для человека кислота почти не опасна, а вот насекомые ее не переносят. Нет необходимости делать слишком большие дозы. Важно, чтобы переносчики, взяв кислоту в улье или около него, успели донести частицы до муравейника.

- Кукурузная мука также является ядом для муравьиных отрядов, так как не может ими усваиваться. Отравленные приманки следует раскладывать там, куда насекомые смогут попасть без каких-либо проблем (такой яд можно расположить даже в улье). В зимнее время муравейники можно просто разделить на несколько частей. Уничтожение происходит за счет холода.

- Можно также поджигать муравейники. Для этого их следует сначала раскопать, а потом обработать бензином. При поджигании следует соблюдать технику безопасности. Использовать такой метод нужно в крайних случаях, а под рукой всегда должны быть средства пожаротушения.

Применение инсектицидов

Если муравьев очень много, то можно применить более мощные средства, которые продаются в специализированных магазинах. На каждое средство есть инструкция по применению. Очень важно соблюдать пропорции и дозировки. Переизбыток инсектицидов может убить пчел (в улье такие яды лучше не использовать).

Отлично себя зарекомендовало средство «Муравьед». Это вещество в кротчайшие сроки поможет избавиться от всего муравьиного семейства на всей пасеке, которое разоряют пасеку. Препарат обладает высокой эффективностью при орошении насекомых и приманок для них. Вещество не задерживается в грунте, поэтому не страдают другие насекомые и микроорганизмы. Препарат очень экономичный, одной упаковки хватит 5-10 муравейников.

Мирное сосуществование

Это более гуманный метод. Суть его сводится к отпугиванию муравьев. Такую защиту можно организовать не только в улье, но и для домашних хранилищ меда. Такая методика достаточно эффективна, если все сделать правильно.

Муравьям не нравится аромат хризантемы, томата, котовника. Можно посадить растения рядом с ульями. Помогает также раскидывание мелких частиц культур. Неплохо себя зарекомендовали в качестве порошков для отпугивания зола и соль (могут применяться в улье).

Против больших муравьев помогает оградка, выполненная из полиэтилена. Насекомые не могут преодолеть преграду, и вынуждены искать пропитание уже не в улье. Но для садовых муравьев такое препятствие не проблема. Вместо полиэтилена можно применить полоски шерсти или скотч. Стоит учесть, что скотч придется периодически обновлять, так как его липкая сторона со временем высыхает.

В улье, который располагается на ножках, под конструкцию можно поставить самодельные стаканчики с керосином или соляркой. Сами столбики следует обмазать мазутом или солидолом. Периодически смазку нужно подновлять, чтобы она оставалась влажной. Вместо нефтепродуктов часто применяется подсолнечное масло, которое прекрасно отпугивает муравьев и не вредит пчелам. Расход средства незначительный.

Стоит следить за состоянием стенок в улье, а также за прилегающей территорией. Муравьи могут забираться в пчелиные жилища по высокой траве, поэтому ее следует скосить. Если в ульях есть щели трещины, необходимо все починить. Семьи должны быть здоровыми и сильными, тогда они смогут самостоятельно организовать защиту ульев.

Видео: борьба с муравьями на пасеке

В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. Пчелы в это время находятся в относительном покое.

Поэтому основная работа пчеловода в декабре - это два-три раза прослушать пчел, которые зимуют в утепленных ульях на воле, и один-два раза посетить зимовник, проверить там температуру воздуха (она должна быть 0 - +3 °C), относительную влажность воздуха (лучший ее показатель для зимы 75 - 85%). При избыточной влажности усиливают вытяжную вентиляцию и раскрывают находящиеся обычно в зимовнике ящики с негашеной и известью, с древесной золой, древесным углем. Улучшают вентиляцию в ульях.

Если же влажность очень низкая, то для ее повышения развешивают мокрую мешковину, разбрызгивают воду по полу, а в ульи (под холстик) кладут вату, смоченную теплой водой.

В зимовнике холодней обычного. Надо закрыть вентиляционные трубы, утеплить снегом наружные стены зимовника, а на потолок его насыпать сухого мха или костры.

При излишнем потеплении в зимовнике на время открывают двери в темный тамбур и увеличивают приточную и вытяжную вентиляцию.

Те семьи пчел, которым оставили с осени по 2 - 2,5 кг хорошего цветочного меда на рамку, при нормальной температуре и влажности в зимовнике ведут себя спокойно.

Входить в зимовник надо осторожно, без стука, с красным фонарем, желательно заклеить стекло обычного фонаря красной бумагой. Такой свет не беспокоит пчел.

Прослушивают пчел, как правило, с помощью резинового шланга, один конец которого вставляют в леток, а другой прикладывают к уху. При нормальном состоянии семьи слышен ровный слабый шум.

Однако бывает и так, что и температура и влажность воздуха в зимовнике нормальная, а из улья слышится тревожный шум. Тогда осторожно берут из улья с помощью тонкого проволочного крючка образец подмора пчел и исследуют его.

При наличии в подморе вместе с отгрызенными головками и грудками пчел мышиного помета улей выносят в тамбур, выгоняют мышь из улья и снова ставят его на место. Возле ульев устанавливают мышеловки, раскладывают отравленные приманки. Приманки также кладут в улей на верх холстика (где обычно мыши устраивают свое гнездо) или диафрагму. При обнаружении после этого погибших мышей их удаляют.

Если в подморе обнаруживаются выброшенные из сотов крупинки сахара - мед засахарился. Тогда в верхний леток помещают смоченный в теплой воде фитиль или же к этому летку подвешивают пузырек с водой, соединяют горлышко пузырька с отверстием летка неплотной веревочкой в виде фитиля.

Наличие в подморе трупиков пчел со вздутыми брюшками указывает на то, что пчелы заболели поносом, или нозематозом. В этом случае пчел так же подпаивают, как и при засахарившемся меде.

При подозрении нозематоза пчел подкармливают сахаромедовым тестом - смесью из 80% сахарной пудры и 20% меда, растворенного при подогреве до 45 °С, но чтобы в разжиженном таким путем меде не было кристаллов. Сахар с медом перемешивают до тех пор, пока слепленный мз смеси комочек в виде яблока не перестанет расплываться. На 1 кг такого теста добавляют 4 г порошка фумагиллина.

Из приготовленного таким путем теста делают небольшие лепешки, заворачивают их в редкую марлю в форме пакета и раскладывают их прямо на рамки. В профилактических целях расходуют 600 - 800 г теста на семью.

Ульи с пчелами, которых подкармливают, обычно ставят отдельно, ближе к выходу, чтобы не беспокоить других пчел.

Понос у пчел может быть и тогда, если они зимуют на плохом корме. Такие семьи, находящиеся в зимовнике, надо держать при температуре 0 -+1 °C, систематически подпаивать водой.

Если же профилактические и лечебные меры не дадут положительных результатов, надо взять образец подмора пчел и направить его в ветбаклабораторию. Далее поступать как порекомендуют ветработники.

Пчел, зимующих на воле, в декабре прослушивают два-три раза, но не всегда с помощью шланга, чтобы не спугнуть их. Если из улья ничего не слышно, по стенке его нужно слегка постукать ногтем. Пчелы дружно зажужжат и быстро стихнут - значит все нормально. Повышенной температуры и сухости в ульях, зимующих на пасеке, обычно не наблюдается. Мышей и здесь пчелы встречают тревожным шумом. Непрошеных гостей надо осторожно выгонять из улья. Так же, как и в зимовнике, раскладывать отравленные приманки, ставить мышеловки.

В северных районах, где преобладают сильные морозы, ульи на пасеке засыпают снегом. В районах с небольшими морозами засыпать ульи снегом не рекомендуется, в них может появиться сырость, что плохо отразится на зимовке пчел.

В декабре иногда бывают оттепели и даже дожди. В такие дни в ульях надо открывать верхние и нижние летки. При сильных морозах, особенно с вьюгами, летки надо закрывать.

Зимние работы пчеловода - ревизия зимующих пчел в декабре, зачем?

На этапе главного медосбора жизнедеятельности пчел пчеловод должен решать следующие шесть основных задач.

1. Одно из важнейших условий реализации продуктивного потенциала семей — наличие обильных источников нектара в радиусе продуктивного лета пчел (всего лишь 750 м, в этом радиусе собирают корм до 80% летных пчел).

2. Для максимально эффективного использования медосбора в семье должны быть не только летные пчелы, собирающие и приносящие нектар с поля, но и молодые (ульевые), принимающие его, перерабатывающие в мед, складывающие в соты и запечатывающие восковыми крышечками, причем должно быть определенное соотношение между различными возрастными группами насекомых. Любое нарушение его всегда ведет к снижению продуктивности семей.

3. В семье обязательно должна быть свободно перемещающаяся плодная матка. Во время главного медосбора ее не следует ни менять, ни отбирать. Эти операции целесообразнее выполнять до наступления главного медосбора или в самом его конце. Во время продолжительного взятка (более 15 дней) не следует прибегать к ограничению кладки яиц маткой.

4. Обеспечить семьи на период главного взятка соответствующим числом уже отстроенных пустых качественных (светлых) сотов. Известно, что пчелы первоначально наполняют нектаром в 3 раза бульшую площадь ячеек по сравнению с необходимой для размещения зрелого меда. При нарушении этого требования медосбор семей уменьшается на 40%. Так, при среднесуточном приносе нектара 1,5–2 кг требуется одна магазинная надставка на 6 дней; при 4 кг нектара в день следует ставить на семью одновременно две магазинные надставки на 6 дней.

При таких условиях через каждые 6 дней надставки, заполненные медом, отбирают, а на их место ставят другие с пустыми сотовыми рамками.

Результаты опытов показывают, что во время главного медосбора использование в магазинных надставках только рамок с вощиной снижает продуктивность семей в среднем на 43%.

5. Необходимо своевременно из семьи отбирать и откачивать зрелый мед, так как по мере его накопления у пчел затухает инстинкт сбора нектара. Пустые соты в значительной степени его стимулируют. Увеличение площади пустых сотов во время медосбора повышает количество собранного меда на 10–15%.

6. Для значительного снижения энергетических затрат пчел на удаление излишней влаги из нектара, ускорения его сгущения и повышения продуктивности семьи необходимо усиливать вентиляцию гнезда: открыть на полный просвет нижние летки, между дном и корпусом улья вставить деревянные клинья, в ряде случаев можно сместить утепление и отогнуть холстик у задней стенки улья.

Главный медосбор

Главный медосбор— это время цветения наибольшего количества медоносов, дающих пчелам обильную пищу. В этот период они собирают самые большие запасы меда. Начало главного медосбора зависит от времени цветения медоносных растений в данной местности. Пасеки крестьянско-фермерских хозяйств используют медосбор с естественных медоносных угодий и возделываемых медоносов. Часто пчеловоды-фермеры имеют по 100 и более пчелиных семей, а также значительные площади пашни и других категорий земельных угодий (50-250 га). Для обработки земель приобретается на сайте techinvest.co.ua специальная сельскохозяйственная техника

Главный медосбор— это время цветения наибольшего количества медоносов, дающих пчелам обильную пищу. В этот период они собирают самые большие запасы меда. Начало главного медосбора зависит от времени цветения медоносных растений в данной местности. Пасеки крестьянско-фермерских хозяйств используют медосбор с естественных медоносных угодий и возделываемых медоносов. Часто пчеловоды-фермеры имеют по 100 и более пчелиных семей, а также значительные площади пашни и других категорий земельных угодий (50-250 га). Для обработки земель приобретается на сайте techinvest.co.ua специальная сельскохозяйственная техника

Контрольный улей показывает резкое увеличение приноса нектара. Существенно изменяется поведение пчел. Они становятся миролюбивыми, работать с ними можно без сетки. Пчелы не обращают внимания на рамки с медом, которые пчеловод вынимает из улья при осмотре гнезда. Не только днем, но и вечером и ночью на пасеке слышен ровный гул: это пчелы активно вентилируют гнездо, удаляя воду из свежепринесенного нектара.

Продолжительность и обилие взятка зависят от многих причин: количества и разнообразия медоносов, погоды, температуры, влажности воздуха и почвы. Иногда взяток продолжается больше двух месяцев, а иногда одну - две недели. Очень хороший взяток бывает в теплые дни и ночи с редкими грозовыми дождями. В это время растения обильно выделяют нектар. И наоборот, холодные ночи сильные сухие ветры препятствуют выделению нектара. Пчеловод в период медосбора должен стараться меньше беспокоить пчел. Каждый разбор гнезда вызывает сильное возбуждение пчелиной семьи и на некоторое время лишает ее работоспособности: пчелы плохо вылетают из улья за нектаром. Осматривать пчел в период главного медосбора нужно только в случае крайней необходимости и выполнять все работы во второй половине дня, тогда пчелы за ночь успокоятся и с утра снова активно включатся в медосбор.

При наступлении медосбора пчеловод должен при необходимости дополнительно расширить гнездо (поставить корпуса или надставки с отстроенными сотами), перегруппировать пчелиный расплод, если этого не было сделано раньше, сосредоточив печатный расплод вверху, а открытый — внизу гнезда, и освободить значительную часть молодых пчел от воспитания расплода, переключив их на сбор и переработку нектара. Для этого ограничивают откладку яиц маткой (при коротком бурном медосборе перед самым его наступлением, а при длительном медосборе во второй его половине).

Перед наступлением медосбора пчеловод удаляет из гнезда те рамки, которые содержат быстрокристаллизующийся мед (собранный с ивовых и крестоцветных растений, например с ивы, вербы, рапса, сурепки и т. п.). Удаляют из улья и рамки с падевым медом. Этот мед для зимовки непригоден. При его потреблении пчелы зимой сильно ослабевают или гибнут. Рамки с таким медом откачивают даже в том случае, если на сотах имеется печатный расплод. Откачивать мед из сотов, содержащих открытый расплод, нельзя.

При хорошем медосборе возвращающиеся с грузом пчелы могут не попадать на прилетную доску, падать на землю, в траву. Поэтому на время медосбора целесообразно приставлять сходни. Они должны служить продолжением прилетной доски, иметь ширину 25—30 см и длину 50—60 см. Устанавливают их под небольшим наклоном (10—20°) к прилетной доске. После окончания медосбора сходни можно убрать.

Условия медосбора - обеспеченность семьи сотами

Для полного использования потенциальных возможностей пчел по сбору меда, помимо других условий, семьи должны быть полностью обеспечены достаточным количеством суши. Поэтому на главном медосборе постановку необходимого количества медовых корпусов надо производить только при их укомплектовании рамками с сушью. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый ущерб медосбору. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80% воды. При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное количество влаги (зрелый мед содержит около 21% воды). Обычно процесс переработки нектара в мед продолжается 5—6 дней. Зрелым медом пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. В такой ячейке содержится около 0,43 г меда. Между тем свежепринесенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (около 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться.

Для полного использования потенциальных возможностей пчел по сбору меда, помимо других условий, семьи должны быть полностью обеспечены достаточным количеством суши. Поэтому на главном медосборе постановку необходимого количества медовых корпусов надо производить только при их укомплектовании рамками с сушью. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый ущерб медосбору. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80% воды. При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное количество влаги (зрелый мед содержит около 21% воды). Обычно процесс переработки нектара в мед продолжается 5—6 дней. Зрелым медом пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. В такой ячейке содержится около 0,43 г меда. Между тем свежепринесенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (около 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться.

Пчелы стремятся заполнить часть ячеек, но никогда не складывают в одну и ту же ячейку нектар, принесенный в различные дни. Для размещения 1 кг нектара пчелам требуется 7140 ячеек, а для размещения 1 кг меда — всего 2400.

Таким образом, за 6 дней при медосборе 1 кг в день пчелы приносят в улей 6 кг нектара, для размещения которого потребуется около 20 тыс. ячеек (6 полурамок или 3 гнездовых сота). Между тем для размещения 6 кг меда пчелам потребуется всего около 14—14,5 тыс. ячеек. Следовательно, для переработки нектара в мед при медосборе в 1 кг требуется дополнительно около 6 тыс. ячеек. Если в улье не будет достаточного количества свободных ячеек для переработки нектара в мед, пчелы сократят принос нектара в улей и медосбор будет сорван.

Потребность пчелиной семьи в сотах для размещения и переработки нектара зависит от величины медосбора. С увеличением его силы возрастает и потребность в сотах, необходимых для размещения нектара и созревания меда. При низкой обеспеченности пасеки сотами пчеловод вынужден откачивать недостаточно зрелый мед, для того чтобы сохранить ежедневный высокий принос нектара в улей. Преждевременно взятый мед имеет повышенную влажность и хуже по качеству, чем зрелый мед. Он быстро закисает и плохо хранится.

Потребность пчелиной семьи в сотах на шестой день, то есть к моменту созревания меда, составляет: при медосборе 1 кг — 3 гнездовых или 6 полурамок, при медосборе 2 кг — 6 гнездовых или 12 полурамок. При таком медосборе надставок пчелам хватает для складывания меда менее чем на неделю. Если ежедневный принос нектара составляет 3 кг, то на шестой день пчелами будет занято 9 гнездовых или 18 полурамок. При медосборе в 4 кг двух надставок или одного 12-рамочного корпуса хватит всего на 6 дней. Учитывая эти данные, пчеловод в зависимости от количества поступающего в улей нектара должен регулярно расширять гнездо пчел.

Полностью второй корпус или две надставки при медосборе в 2 кг будут заполнены медом через 16 дней, при медосборе в 3 кг — через 10 дней, а при медосборе в 4 кг — через 6 дней. Более обильный медосбор требует постановки дополнительно надставки на второй корпус. Два корпуса или четыре надставки будут полностью заполнены медом через 12 дней при силе медосбора в 5 кг.

Чем выше медосбор, тем больше потребность пчелиной семьи в сотах, и чем меньше их будет поставлено в улей, тем больше будут потери меда на пасеке. Принцип установки нового магазина такой — пустой магазин всегда ставят под самый нижний магазин, заполненный напрыском. Таким образом, мы будем создавать для пчел естественные условия, при которых они всегда складывают мед по направлению сверху вниз. Летки у всех медовых магазинов, за исключением самого верхнего, должны быть открыты.

При отсутствии на пасеке достаточного количества запасных сотов в надставки можно помещать полуотстроенные соты или рамки с вощиной.

Условия медосбора - влияние на медосбор расплода в улье

Стандартный подход к расплоду в улье во время медосбора следующий. Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пчелы соберут меда. Эта точка зрения объясняется тем, что число пчел, занятых выкормкой расплода, сократится и увеличится количество пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значительного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большого количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пчелы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе пчеловод на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, для чего ее заключают в изолятор.

Стандартный подход к расплоду в улье во время медосбора следующий. Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пчелы соберут меда. Эта точка зрения объясняется тем, что число пчел, занятых выкормкой расплода, сократится и увеличится количество пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значительного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большого количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пчелы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе пчеловод на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, для чего ее заключают в изолятор.

В том случае, когда медосбор продолжительный (25—30 дней), сокращение в улье количества открытого расплода в первые две недели увеличивает сбор меда, а затем снижает его. Уменьшение поступления нектара объясняется тем, что пчелиная семья не пополняется молодыми пчелами. По мере отмирания старых летных пчел количество летных пчел в семье сильно сокращается, что приводит к уменьшению приносимого в улей нектара. При продолжительном медосборе ограничить откладку яиц маткой лучше всего во второй половине медосбора. Одновременно нужно к моменту наступления главного медосбора накопить в улье как можно больше печатного расплода, из которого впоследствии выйдут молодые пчелы, способные через некоторое время вылетать в поле за нектаром.

В стандартном подходе вреде бы все верно, однако следует помнить, что при таких манипуляциях нарушается соотношение ульевых и летных пчел (комуто же надо будет принимать нектар, перерабатывать его в мед, складывать в соты и запечатывать восковыми крышечками), а также помнить, что открытый пчелиный расплод помимо того, что потребляет корм и нуждается в пчелах-кормилицах, обладает, как оказывается, мощным стимулирующим воздействием на пчел-сборщиц. Их летная активность прямо связана с количеством открытого расплода, причем не только потому, что расплод надо кормить, но и потому, что для будущих пчел надо заготовить корм впрок. Даже ограничение матки разделительной решеткой на нескольких сотах сдерживает летную активность пчел и значительно сокращает их продуктивность.

Условия медосбора - ограничение яйцекладки маткой

Наиболее распространенный способ — заключение матки в изолятор, в который помещают один или два сота для откладки яиц. При ограниченном количестве сотов в изоляторе матка уменьшает ежедневную откладку яиц. И большое количество молодых пчел переключается с воспитания личинок на сбор нектара. Пчелы, имея тесное общение с маткой, сохраняют высокую работоспособность и в то же время основное внимание уделяют не воспитанию расплода, количество которого сокращается, а сбору нектара и переработке его в мед. Но следует помнить, что пчелы, которые выведутся в конце августа и сентября, составят основу зимующих пчел, они наиболее ценные, и органичивая матку на одном двух сотах можно к зиме остаться без пчел. Такой подход имеет смысл только при использовании слабых семей которые не предназначены для зимовки и после медосбора, весь мед будет откачан, а пчелы уничтожены.

Наиболее распространенный способ — заключение матки в изолятор, в который помещают один или два сота для откладки яиц. При ограниченном количестве сотов в изоляторе матка уменьшает ежедневную откладку яиц. И большое количество молодых пчел переключается с воспитания личинок на сбор нектара. Пчелы, имея тесное общение с маткой, сохраняют высокую работоспособность и в то же время основное внимание уделяют не воспитанию расплода, количество которого сокращается, а сбору нектара и переработке его в мед. Но следует помнить, что пчелы, которые выведутся в конце августа и сентября, составят основу зимующих пчел, они наиболее ценные, и органичивая матку на одном двух сотах можно к зиме остаться без пчел. Такой подход имеет смысл только при использовании слабых семей которые не предназначены для зимовки и после медосбора, весь мед будет откачан, а пчелы уничтожены.

То же можно сказать и о заключении матки в клеточку или под колпачок, так как матка на длительное время практически полностью лишается возможности откладывать яйца, в дальнейшем у нее нарушается нормальное функционирование яичников.

Поэтому во время медосбора очень важно создать оптимальные условия для беспрепятственной работы пчелиных маток в каждом улье. Маткам надо создать условия для откладки яиц. Для этого матку можно отделять разделительной решеткой, но только в расплодном гнезде, где ей предоставлена возможность для свободной яйцекладки. Делают это для того, чтобы матка не перешла в медовые магазины и не стала там класть яйца.

Однако, пользуясь разделительной решеткой, надо иметь в виду следующее. Американец Хейс (1983) исследовал влияние разделительной решетки Ганемана на медопродуктивность семей. В результате исследования было установлено, что применение разделительной решетки в вертикальном улье с одним нижним летком уменьшает медосбор семьи на 35—38 % по сравнению с семьями, где летки расположены над разделительной решеткой. Так же некоторые исследователи утверждают, что разделительные решетки повреждают крылья летных пчел когда те проходят через них и сокращают жизнь пчелы на 5-10 дней, что уменьшает медосбор.

Из этого следует, что если мы отделили матку разделительной решеткой внизу в расплодном гнезде, от медовых магазинов, то в последних должны быть обязательно открыты летки. Нижний леток при этом может быть, как открыт, так и закрыт.

Условия медосбора - вентиляция гнезда

При переработке нектара в мед пчелы активным вентилированием гнезда ускоряют испарение воды из нектара. Чем сильнее медосбор, тем больше пчел должно быть занято вентилированием. При этом они отрываются от работы по медосбору. Пчеловод должен помочь семье вентилировать гнездо. В период медосбора в улье полностью открывают все летки, отгибают край потолочной холстины или раздвигают потолочные дощечки. Верхнее утепление снимают.

Если в улей ежедневно поступает более 4—5 кг меда, то между дном улья и корпусом или между корпусами помещают небольшие клинушки, образующаяся щель усиливает вентиляцию гнезда. При слабом медосборе эти клинья помещать нельзя даже в жаркую погоду, так как у пчел на пасеке может вспыхнуть воровство.

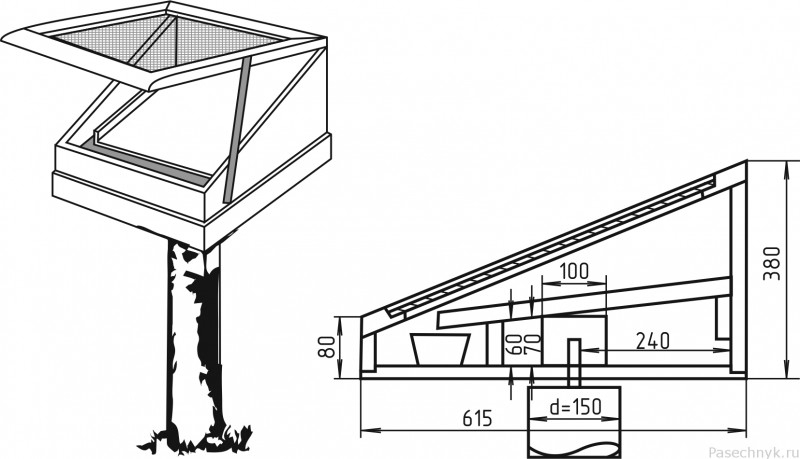

Воскотопку применяют в пчеловодстве с целью добычи воска из сот. В зависимости от конструкции, она имеет несколько разновидностей. Преимущество данного устройства состоит в том, что его легко и удобно применять. Если воспользоваться паровой воскотопкой, то воск производится благодаря паровой подаче. Что касается солнечной воскотопки, то получение пчелиной продукции осуществляется благодаря проникновению солнечных лучей сквозь стекло. Некоторые пасечники пользуются самостоятельно сконструированными приборами.

Специфика парового устройства

Итак, паровая воскотопка (рамочная) включает в себя следующие компоненты:

- корзинка рамочная и формирование пара;

- корпус с крышкой;

- внутренний поддон, предназначенный для скопления воска;

- с внешней стороны прибора имеется специальное корытце.

Данная конструкция является очень действенной, потому что с ее помощью получается огромное количество пчелиной продукции. В устройство паровой воскотопки должен входить соответствующий бак. Шланг или же трубка соединяет основной корпус с баком. Снизу нужно сделать сетку металлическую, по которой сможет стекать воск. Пар поступает через шланг, которым оснащена вся боковая часть. Ее запросто можно сделать своими руками.

Процесс создания

Самодельная паровая воскотопка изготавливается в домашних условиях. Для этого нужно применить четкие чертежи, которые помогут справиться с поставленной целью. Для сооружения устройства, понадобится электрический нагреватель. Поэтапные действия:

- нужно подобрать подходящую металлическую емкость прямоугольной или круглой формы, желательно, чтобы она была разъемной;

- многие пасечники применяют ненужную пароварку;

- электрический тэн крепится снизу резьбой;

- чтобы держать воду под контролем, в емкости можно сделать окошко своими руками;

- на дно прибора необходимо поместить сеточку и рамку, которые будут выполнять функцию фильтра.

Помимо этого, пасечник может сделать своими руками паровой генератор для воскотопки, выполняя следующий алгоритм:

- понадобится газовый баллон небольших размеров, он будет играть роль топки;

- из трубы можно смастерить дымоход, размером около 60 миллиметров;

- для заливной горловины нужен кусок трубы с резьбой;

- чтобы осуществлялась выработка пара, можно применить штуцер и колено;

- для скрепления всех элементов в единое целое, пасечники используют электроды и болгарку.

Особенности водяной воскотопки

Практически любую воскотопку можно сконструировать своими руками. Водяная конструкция не является исключением. Многие путают ее с паровым прибором, однако это разные вещи. Вам подойдет любая емкость, к примеру: алюминиевая кастрюля, заполненная водой на 1/3. В нее устанавливают аналогичную кастрюльку меньшего объема, в которой имеются просверленные отверстия. В маленькую кастрюлю необходимо поместить предмет для перетопки, а затем накрыть все металлической сеткой (крыша) и отправить на плиту.

Когда воск полностью расплавится, воскотопку снимают с плиты, утепляют и выдерживают до тех пор, пока не стекут все остатки пчелиного продукта. Через определенный промежуток времени, образовавшийся воск разделится на два слоя. Верхний слой – мервой воск, а нижний – обычный воск. Их нужно аккуратно разделить между собой, чтобы отправить воск на переплавку повторно. Многие пасечники пропускают мерву через пресс-воскотопку.

Конструкция и использование солнечной воскотопки

Данная самодельная воскотопка оснащена специальным принципом работы, а именно – использование солнечной энергии. В комплектацию прибора входит противень, специальный корпус, а также корытце для сбора воска. Ее делают своими руками, воспользовавшись белой жестью, а в других случаях – фанеру, имеющую стеклянную или деревянную крышку.

Особенности применения данного оборудования:

- солнечные лучи, проникая сквозь стекло;

- температура воска превышает семьдесят градусов;

- в итоге он плавится, постепенно стекая в подготовленное корытце;

- сеточка играет роль фильтра, которую устанавливают на край противня;

- важно помнить, ультрафиолетовые лучи обязаны попадать перпендикулярно.

Благодаря солнечной конструкции, изготовленной своими руками, получается более пяти килограмм натурального пчелиного воска.

Процесс создания солнечной воскотопки

Чертеж. Солнечная воскотопка

Процесс изготовления достаточно простой, а использование – быстрое, эффективное и очень удобное. Многие пчеловоды используют данное сооружение в своей деятельности. Ее сооружают при помощи стекла и деревянного ящика. Вначале делается ящик, потом рама, которую изготавливают из саморезов и дерева. К противню и рамке крепится специальный держатель, вставляется стекло. Верх оборудования нужно покрасить.

Преимущества солнечного устройства с поилкой

Такая воскотопка обладает множеством преимуществ перед аналогичными устройствами:

- высокая экономичность;

- качество воска очень высокое;

- отсутствует необходимость применения топлива;

- используются отходы восковые;

- сильно высокая температура плавит прополис в результате меняется качество.

Ценный пчелиный продукт

Пчелиный воск – является продуктом восковых желез пчел. Они используют его для строительства сот в ульях. Всем известно, что ульи оснащены сотами, в которые откладываются личинки, складируется перга и мед. С помощью воска происходит запечатывание ячеек в ульях.

В состав данного продукта входят следующие ценные вещества:

- микро и макроэлементы;

- витамины;

- кислоты;

- вода;

- растительный пигмент и углеводород.

Пасечники должны помнить, что состояние улья пчел играет важную роль на будущую продукцию, поэтому его нужно держать в полной чистоте и порядке. Чтобы плавить воск, понадобится хорошая воскотопка, которую можно смастерить своими руками.

Видео - простая воскотопка своими руками

Пчелиная семья состоит из одной матки и большого количества рабочих пчел. При отсутствии матки пчелиная семья не способна нормально осуществлять жизнедеятельность улья. Летом в пчелиной семье появляется большое количество самцов — трутней. Трутни — это сезонные пчелы, к осени все они погибают.

Когда в улье есть матка, жизнь пчел идет свои чередом: все заняты работой. Достаточно убрать матку из улья буквально на 20-30 минут и пчелиную семью не узнать. Пчелы начинают беспокойно бегать по улью, стараясь найти матку. Длительное время существовать без матки улей не может, вся семья погибает.

В весенние и летние периоды ячейки сотов в улье заполнены расплодом — яйцами, личинками и куколками, которые в дальнейшем станут пчелами.

Матка

От рабочих пчёл матка отличается и размером и внешним видом. Она значительно больше рабочих пчёл (длина её 20-25 мм), имеет удлинённое брюшко, наполовину прикрытое крыльями. Молодые неплодные матки очень юрки и подвижны, плодные матки, наоборот, отличаются плавностью и медлительностью своих движений.

В пчелиной семье может жить и работать только одна матка. При появлении в семье второй матки, они вступают в ожесточённую схватку, которая обычно кончается смертью одной из них.

Матка в пчелиной семье — это единственная вполне развитая самка; она является матерью всего населения улья. Матка откладывает яички, из которых развиваются и пчёлы, и трутни, и новые матки. Однако яйценоскость матки зависит от рабочих пчёл. Если пчёлы усиленно кормят матку, она откладывает большое количество яичек; при отсутствии взятка и при неблагоприятных условиях погоды пчёлы хуже кормят матку, и яйценоскость её сокращается, а иногда и совсем прекращается.

Продолжение пчелиного рода

Матка откладывает в год до 150 000 яичек; некоторые матки могут отложить даже до 200 000 яичек. Хорошая матка в благоприятных условиях летом может снести в сутки до 2 000 яичек, а иногда и более. Чтобы судить о том, насколько велика эта плодовитость, достаточно сказать, что вес 1 500 яиц равняется весу матки (0,23 г). Таким образом, в одни сутки матка может отложить столько яиц, что вес их превысит вес её собственного тела.

Для откладки большого количества яиц матка должна хорошо и часто питаться. В периоды кладки яиц матку всегда окружает группа рабочих пчёл, которые кормят её «молочком», вырабатываемым в специальных железах этих пчёл.

Продолжение пчелиного рода может обеспечить только плодная матка, т. е. матка, спарившаяся с трутнем. Такая матка несёт яйца двух родов: оплодотворённые, из которых развиваются исключительно женские особи (рабочие пчёлы и матки), и не оплодотворённые, из которых развиваются только трутни.

Матка через 5-7 дней после рождения вылетает из улья, делая первые ознакомительные облёты. Затем, во время так называемых брачных вылетов матка продолжает вылетать до тех пор, пока она не встретится с трутнем и не спарится с ним в воздухе. Вылетает матка обычно в тёплые дни (при температура не ниже 19°) между 11 часами дня и 5 часами вечера.

Неблагоприятная погода, препятствующая вылетам матки и трутней, может привести к тому, что матка останется неплодной. Наблюдения показали, что матка, не спарившаяся с трутнем в течение месячного срока, теряет способность к спариванию, прекращает вылеты и приступает к кладке яичек. Но такая матка может откладывать только неоплодотворённые яйца, из которых выводятся трутни. Она и называется поэтому маткой-трутовкой.

Если же матка спарилась с трутнем, то через 2-3 дня она начинает откладывать оплодотворённые яички. В каждую ячейку сота она, как правило, откладывает только по одному яичку. Прежде чем отложить яичко, матка опускает головку в ячейку и как бы проверяет, достаточно ли она очищена и подготовлена пчёлами для принятия яичка (в грязные ячейки матка никогда яичек не откладывает).

Если ячейка хорошо подготовлена, матка подгибает конец брюшка и, зацепившись ножками за края ячейки, опускает в неё брюшко. Спустя 10-15 секунд она делает в ячейке полуоборот и вытаскивает брюшко, оставив там яичко. Затем матка переходит к следующей ячейке.

Живут матки до 5 лет, но хорошими несушками они бывают только первые два года жизни. После этого срока матки обычно сокращают кладку яиц, вследствие чего количество пчёл в семьях со старыми матками значительно уменьшается; семья становится слабой. Вот почему пчеловоды должны сменять маток в пчелиных семьях регулярно через каждые два года.

Плодоносные матки после спаривания обычно не вылетают из улья. Лишь в роевую пору матка вылетает из улья вместе с роем для того, чтобы на новом месте основать новую семью.

Трутни

В середине весны на пасеке начинают появляться трутни — самцы. Они никакой работы в пчелиной семье не выполняют. Единственное их назначение — оплодотворять маток. Трутни имеют сильные крылья, которые значительно длиннее брюшка, и большие глаза, необходимые для того, чтобы во время полёта увидеть и догнать матку. Трутни не имеют жала, поэтому защищаться они не могут.

Половой зрелости трутни достигают к 8-14-му дню своей жизни. В тёплые, солнечные дни они вылетают из улья для встречи с матками. При спаривании с маткой трутень погибает.

Пока стоит тёплая погода и цветки обильно выделяют нектар, трутни находят для себя в любой семье приют и пищу. Но осенью, с прекращением взятка, на пасеке начинается так называемое избиение трутней. Возвращающихся с полёта трутней пчёлы не пропускают обратно в улей. Трутней, находящихся внутри ульев, пчёлы оттесняют от медовых запасов книзу и, наконец, совсем выталкивают их из улья. Трутни, собравшись группами около летка, погибают от холода и голода. Таким образом, в нормальных пчелиных семьях на зиму трутней не остаётся.

Учитывая, что на воспитание личинки одного трутня расходуется, примерно, столько же корма, сколько на три личинки рабочих пчёл, и принимая во внимание, что и взрослые трутни поедают большие количества корма, необходимо на пасеке стремиться к ограничению вывода трутней.

Рабочие пчелы

Рабочие пчёлы — это самки с недоразвитыми половыми органами, в силу чего они не могут спариваться с трутнями. В нормальной семье с плодной маткой они никогда не откладывают яичек. Только в семье без матки, когда пчёлы лишены возможности вывести себе новую матку, часть рабочих пчёл приобретает способность откладывать немного яичек. Но из этих яичек выходят исключительно трутни (такие пчёлы называются пчёлами-трутовками).

Все работы по воспитанию личинок, добыванию пищи и обслуживанию гнезда выполняются исключительно рабочими пчёлами. Рабочие пчёлы выкармливают личинок, обогревают их, собирают мёд и пыльцу с цветков, носят в улей воду, вырабатывают в своём организме воск для постройки сотов. Рабочие пчёлы чистят и вентилируют улей, поддерживают в нём нужную температуру, заделывают щели в улье особым пчелиным клеем (прополисом) и т. д. Наконец, рабочие пчёлы защищают улей. от всевозможных врагов — муравьев, бабочек, ос, от нападения других пчёл. Словом, все работы, вызываемые жизненными потребностями пчелиной семьи, производят рабочие пчёлы.

Для выполнения всех этих разнообразных работ в улье организм пчелы прекрасно приспособлен. Пчела имеет хорошо развитое обоняние, необходимое для отыскивания пищи, длинный хоботок для высасывания нектара из цветков, вместительный медовый зобик для переноса этого нектара, приспособления на ножках для сбора и переноса пыльцы с цветков.

Пчела приспособлена для чистки усиков, у ней есть щёточки для очистки своего тела от приставшей пыльцы, хорошо развитые крылья для полётов и для вентилирования улья, железы, вырабатывающие молочко для кормления личинок, восковые железы, вырабатывающие воск для постройки сотов, жало для защиты от врагов и т. д.

Продолжительность жизни рабочих пчёл в летнее время не превышает в среднем 35-40 дней. Пчёлы, выведшиеся во второй половине лета и осенью, живут значительно дольше (несколько месяцев). Эти пчёлы, пережив зиму, весной постепенно вымирают. Ни одна из них не доживает до лета. Точно так же пчела, родившаяся весной, не доживает до осени. Количество пчел в семье изменяется по временам года. Весной и осенью пчелиная семья имеет наименьшее количество пчёл — 15-20 тыс. Летом семья возрастает до 60-70, а иногда и до 80 тыс. пчёл.

Распределение работ между пчёлами

Работы пчёл в гнезде и вне его протекают в известной последовательности и определяются возрастом пчёл.

В первые 2-3 дня после своего появления на свет ещё слабые пчёлы постепенно крепнут и как бы дозревают. В это время они чистят ножками головку, грудь, брюшко, крылья, глаза. Иногда они забираются в пустые ячейки и как бы замирают в них или же остаются неподвижными на сотах.

Кормление личинок пчел

Окрепнув, пчёлы постепенно приступают к очистке ячеек, сглаживанию их краев, полировке стенок ячеек и т. д. С 3-го и, примерно, до 13-го дня своей жизни пчёлы кормят личинок. При этом пчёлы в возрасте, примерно, от 3 до 7 дней кормят более взрослых личинок кашицей, состоящей из смеси перги и мёда. Приблизительно с 8-го дня пчёлы начинают кормить уже более молодых личинок молочком, которое вырабатывается у них в особых желёзках.

Каждая пчела-кормилица одновременно кормит несколько личинок одного и того же возраста. Насколько велика эта работа, можно судить по тому, что каждую личинку за время её роста (6 дней) пчёлы посещают до 8 тыс. раз (сюда входят и посещения личинок, не связанные с дачей корма).

Одновременно с кормлением личинок пчёлы этого возраста постепенно начинают участвовать и в других работах. Они принимают от пчёл — полевых работниц собранный ими нектар цветков, обрабатывают его и превращают в мёд, строят соты, утрамбовывают пыльцу в ячейках, поддерживают в улье чистоту, вентилируют улей, охраняют леток и т. д.

Работа пчел в поле

Постепенно молодые пчёлы подготавливаются к работам в поле — сбору нектара и пыльцы. В хорошие солнечные дни они делают облёты, т. е. вылетают из улья, кружатся около него, запоминают его местонахождение. В возрасте 11-15 дней молодые пчёлы из ульевых (нелётных) превращаются в пчёл лётных (сборщиц), которые собирают в поле и приносят в улей нектар, пыльцу и воду. Этих пчёл для работы в улье сменяет новое поколение молодых пчёл.

Во время обильного выделения цветами нектара и образования пыльцы пчёлы с раннего утра и нередко до позднего вечера летают в поле. Возвратившись в улей, они передают нектар ульевым пчёлам для дальнейшей обработки его в мёд или сбрасывают в ячейки с задних ножек принесённые комочки пыльцы («обножку»). При отсутствии в природе взятка, т. е. когда цветы слабо или совсем не выделяют нектара, лётные пчёлы сидят в улье, часть из них вылетает затем, чтобы принести в улей воду.

Описанный порядок работ пчёл в некоторых случаях изменяется. Например, при внезапной потере семьёй большого числа лётных пчёл, молодые пчёлы начинают вылетать за взятком раньше обычного срока, даже на шестой день своей жизни. В семьях, не имеющих молодых пчёл, личинок могут кормить и более старые пчёлы. При отсутствии в гнезде достаточного количества сотов пчёлы в возрасте 25 дней выделяют воск и строят соты, хотя обычно эту работу пчёлы выполняют в более раннем возрасте.

В гнездах появляется расплод, семьи нуждаются в большем притоке свежего воздуха. Нормальная зимовка в помещении возможна при 10—кратном обмене воздуха в течение суток. Если летки были оставлены небольшими, они могли забиться мертвыми пчелами, поэтому их освобождают от подмора. В оттепели возможен облет пчел, зимующих на воле. Ему необходимо способствовать, освободив передние стенки ульев от щитов и снега. Следует помнить, что всякое вторжение в ульи в это время потревожит и другие семьи, находящиеся рядом. Поэтому пчел подкармливают только в исключительных случаях. Продолжают поделку пасечного оборудования, комплектуют корпуса и магазинные надставки рамками с сотами и вощиной.

В конце февраля пчелы начинают потреблять значительно больше корма, чем в начале зимы. Это связано с тем, что для воспитания расплода пчелы поднимают температуру в гнезде до + 34 — 35 "С. Стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20 —25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.

В течение всего периода зимовки пчелы не освобождают кишечник от экскрементов. Поэтому к весне задняя кишка сильно увеличивается в объеме. Предельная нагрузка задней кишки калом составляет 43 мг, т.е. 46,3% общей массы живой пчелы. И до тех пор, пока она не достигает максимума, пчелы нормально зимуют. Дальнейшее повышение каловой нагрузки приводит к расстройству кишечника, вызывает у пчел понос, который проявляется в виде грязно — коричневых пятен на передних стенках улья, рамках и сотах. Причинами поноса часто являются падевый токсикоз, нозематоз, паратиф. Развитие этих болезней вызывает потребление падевого меда, закисшего и забродившего, или плохо переработанного сахарного корма. На появление поноса могут влиять также породная принадлежность пчел, длительность зимовки, повышенные температура и влажность воздуха в зимовнике, нарушение покоя пчел, наличие в ульях грызунов, дурно пахнущие вещества и т.д. Все это приводит к излишнему потреблению корма, а следовательно, к переполнению кишечника и расстройству его защитных свойств.

Предупреждение появления поноса у пчел в зимний период сводится к устранению причин, вызывающих расстройство пищеварения. Для выявления и устранения указанных причин производят только наружный осмотр ульев и осмотр тех погибших пчел, которые находятся на прилетной доске или на дне улья.

Организация комнатного облета пчел

Для устранения причин, вызывающих неблагополучную зимовку и понос, проводят комнатный облет пчел. При этом следует помнить, что к такой операции прибегают в исключительных случаях, когда причины болезни и плохой зимовки нельзя устранить непосредственно в зимовнике. Это делается ради спасения семей от полной гибели.

Для комнатного облета пчел готовят две комнаты: одну с температурой около + 14 "С, а вторую около + 24 °С, в которой окно затягивают марлей, чтобы пчелы не бились о стекла. Вначале ульи заносят в первую комнату на 2 — 3 ч, чтобы гнезда смогли прогреться. Затем их переносят во вторую комнату с оптимальной для облета пчел температурой. Улей с семьей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне подоконника. После этого открывают нижний и верхний летки во весь просвет и приступают к осмотру гнезда.

Во время осмотра, пчелы, имеющие критическую нагрузку задней кишки, облетываются и освобождаются от кала, а пчеловод удаляет сильно опоношенные соты с закисшим, закристаллизовавшимся или падевым медом и подставляет из запаса кормовые соты с качественным медом, предварительно прогрев их при температуре +34 — 36 °С. Если в гнезде сыро, много плесени и подмора на дне улья, соты и улей сильно опоношены или в нем находят испражнения мышей, то семью пересаживают в другой сухой продезинфицированный улей, а старый сразу же чистят, дезинфицируют и оставляют в запас. Запас чистых ульев должен составлять не меньше 10% от ульев, занятых пчелами.

После полного осмотра и заключительного формирования гнезда окна затеняют, оставив небольшой просвет против летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. Утеплив гнездо, улей переносят на 1 — 2 ч в комнату с пониженной температурой, чтобы пчелы успокоились и собрались в клуб, а затем вновь возвращают на свое место в зимовнике.

Сверхранний облет пчел при неблагополучной зимовке

Если есть подозрения, что зимовка пчел протекает неблагополучно, за 3 — 4 недели до плановой выставки пчел из зимовника можно произвести сверхранний облет пчел на воле. Для этого подбирают или устраивают максимально защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке (точок) и полностью очищают его от снега. Почва такого участка в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха подымается до + 12— 14 °С еще задолго до общего потепления, перед выносом семей площадку дополнительно застилают толстым слоем соломы, на которую и ставят ульи.

В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет не менее + 10 °С, ульи с плохо зимующими, опоношенными семьями выносят и размещают на облет. В ульях открывают летки, снимают крышу, смещают утепление и подгибают холстик на 3 — 5 см по всей длине улья, чтобы солнечные лучи побуждали пчел к вылету. Как только пчелы начнут облет, приступают к осмотру гнезд и их благоустройству. Работы следует выполнять очень быстро, сильно не нарушая цельности гнезда в зоне размещения зимнего клуба пчел. При наличии отъемных доньев и очень большого подмора гнезда переставляют (не изымая содержимого корпуса) на чистые донья. После облета и устранения недостатков ульи в тот же день к вечеру вносят в зимовник.

В феврале пчеловод продолжает посещать зимовник не реже одного раза в неделю, измеряя каждый раз температуру и влажность воздуха. Необходимо обращать внимание на характер поведения пчел и следить за появлением подмора, пятен поноса и т.п.

Если воздух очень сухой, пчелы начинают возбуждаться и шумят сильнее обычного. Тогда в зимовнике развешивают мокрые мешки, разбрасывают снег и пр. Сырость же в зимовнике устраняют повышенной вентиляцией.

Семьям, у которых мед закристаллизовался, дают воду. Для этого к верхнему летку подвешивают флакон с водой, соединяя его горлышко с отверстием летка фитилем. Пчелы начинают брать воду и быстро успокаиваются.

Пчеловод продолжает подготовительные работы к предстоящему сезону: ремонт и поделку пасечного оборудования, комплектует корпуса и магазинные надставками рамками с сотами и вощиной.

Ранние отводки — прогрессивный способ размножения пчелиных семей и подготовка их к медосбору. Размножение пчел и их продуктивность — два взаимосвязанных и взаимообусловленных фактора, которые нельзя рассматривать в отрыве друг от друга и которые приходится ежегодно решать пчеловоду. В зависимости от того, как они решаются, каков подход к их реализации, можно дать ту или иную оценку состояния пасеки и пчеловодства в данном хозяйстве. Многие пчеловоды-любители, а также работники некоторых общественных пасек, используя опыт старых пчеловодов, передаваемый из поколения в поколение, в своей работе до сих пор придерживаются устаревших и давно изживших себя методов размножения пчелиных семей путем естественного роения. Помимо того, что подобные методы присущи лишь стихийному пчеловодству, они являются тормозом в развитии отрасли, в проведении племенной работы. Но основным недостатком использования естественных роев является то, что, находясь длительное время (2—3 недели) в роевом состоянии, пчелиные семьи очень слабо работают, и в результате хозяйство недополучает значительное количество пчеловодной продукции.

Практический вывод из вышеописанных особенностей жизни пчелиной семьи тот, что пчеловоды должны взять за правило не ожидая перехода ее в роевое состояние, одновременно с расширением гнезд у одних обязательно приступить к организации отводков от других, наиболее сильных пчелиных семей. Таким образом, деление семей нужно производить, когда пчелы находятся в состоянии высокой рабочей энергии — в периоде активного воскостроительства; отбор части расплода с пчелами из материнской семьи в отводок и постановка взамен их рамок суши или маломёдных продлят рабочее состояние ее, так как матка будет продолжать яйцекладку в подставленные соты, а пчелы — выкармливание личинок.

Запаздывание с проведением этой важной работы приводит к застою в семье пчел, к появлению роевого состояния, из которого вывести их очень трудно или невозможно.

Учитывая естественные особенности развития и размножения медоносных пчел, их скороспелость, сравнительно короткий срок роста отдельной пчелы и матки от яйца до взрослой стадии, возможность получения за весенне-летний период нескольких поколений, а также ежегодное роение до 30 % пчелосемей на пасеке, пчеловодам необходимо принять за правило: ежегодно получать не менее 20—30 % новых семей, применяя на пасеке искусственное роение.

Видео: Наращивание пчел и формирование ранних отводков

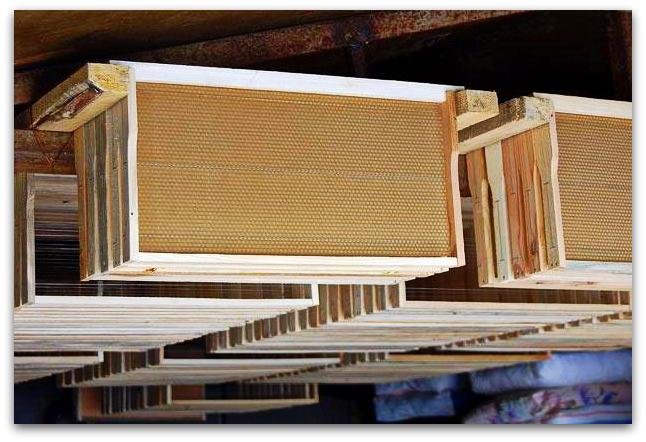

Улей состоит из многих в равной степени важных компонентов, без которых он попросту будет неподходящим для обитания пчёл, либо как минимум для их удобного выращивания и разведения в условиях пасеки. Одним из наиболее важных компонентов можно назвать рамки для пчел, которые являются, по сути, настоящей основой улья. Принцип данных элементов простой – они помогают извлечь мёд, не погубив пчелиную семью. Сотни лет назад, когда ульи напоминали свои прототипы, встречающиеся в естественной среде обитания, это была большая проблема. Типичные рамки для пчел появились в районе середины девятнадцатого века, когда возникли улья, являющиеся предтечами тех, что мы применяем сейчас.

Теперь технологии стали продвинутыми, без проблем можно заказать такой вариант для своего улья, что подходит вам максимально. Но многие всё так же предпочитают изготовление подобных вещей своими руками. Какой вариант оптимальнее лично для вас – решать только вам, но стоит рассмотреть особенности данных конструкций подробнее.

Что представляют собой рамки?

Рамка представляет собой сердцевину корпуса, она является основным пространством, на котором осуществляется производство пчёлами мёда. Количество рамок может заметно варьироваться в зависимости как от конструкции пчелиного жилища, так и от количества самих пчёл.

Изготавливают обычно рамки для пчел из дерева, но иногда можно встретить облегчённые пластиковые вариации. Как показывают наблюдения, для пчёл они ничем не хуже.

Неважно, куплены рамки для ульев или изготовлены вручную, необходимо обязательно следить, чтобы они были качественными, с хорошими стыками, ухоженными. Поверхность рамки для пчел всегда имеет восковую основу, что позволяет пчелиным семьям начать производить мёд. Конструктивно различают вертикальные рамки (стояки) и горизонтальные (лежанки). Применяются они, соответственно, в стоячих ульях, где при необходимости дополнительное пространство для пчёл может наращиваться, и в лежачих, где запас площади задаётся изначально. Пчеловод всегда учитывает, какая площадь предоставлена пчёлам, ориентируясь на особенности их выращивания и на размеры пчелиной семьи.

Размеры и стандарты

Конструктивные особенности рамок могут быть различными, потому предполагается, что и размеры рамок для ульев также достаточно сильно будут отличаться. Потому нельзя однозначно сказать, какой именно должен быть типовой размер. Есть несколько параметров, которые, тем не менее, должны учитываться почти что всегда:

- Ширина верхнего бруска (из-за физиологических особенностей пчёл) должна быть 24 мм с погрешностью в миллиметр.

- Расстояние между рамками, когда они висят, должно быть около 12 мм.

- Расстояние от боковой планки до стенок улья должно быть около 7 мм.

Толщина у боковых планок обычно, для обеспечения жёсткости, составляет 10 мм, такой же толщиной можно сделать и верхний брусок, хотя его изготавливают вплоть до 22 мм. Ширина таких планок – такая же как у верхнего бруска, но наверху может быть расширение, важное для стабилизации сотрясений улья. Обычно оно имеет ширину 36 мм.

Тем не менее, имеется несколько стандартных размеров рамок, которые обычно применяются.

Стандартным (магазинная рамка, так называемая магазинка) считается размер 43,5 на 23 см. Для гнездовой (в которой пчёлы плодятся) рамки считается приемлемым размер 43,5 на 30 см. Именно такой размер поддерживает наиболее стандартная типовая вариация улья, конструкция Дадана-Бланта. Но есть и другие стандарты, например, еврорамки и так далее. У так называемой оборотной рамки размер может быть 30 на 43,5, то есть наоборот. Но всё же важно ориентироваться именно на ваш улей и на ваши индивидуальные потребности.

Как установить рамку в улей

При установке рамок необходимо соблюдать ряд определённых тонкостей. Устанавливать рамки с вощиной для отстройки необходимо с первого весеннего сбора урожая, причём с края расплода. Как только рамка будет отстроена, её переставляют ближе к центру, а к краю вставляют новую. Когда потеплеет, можно выставлять за раз по две рамки для пчел с обоих краев. К расплоду поворачивается та сторона, где находится проволока. Щели возле рамки желательно проложить приблизительно семи-восьмимиллиметровыми рейками для утепления.

Поддерживаем чистоту

Не забывайте, что за рамками необходим постоянный уход. Они вынимаются, как только загрязняются, с них удаляется грязь и, что важно, пятна поноса. В них обычно содержатся различные возбудители инфекций. Если хорошенько не почистить их, то тогда пчёлы займутся этим лично, а пока будут чистить – заразятся и заболеют. Многие пасечники вообще предпочитают не чистить рамки, перетапливая их на воск. Если имеется хороший запас рамок, то можно поступать и подобным образом, это упростит вам уход за пчёлами. После откачки мёда рамки обсушиваются. Это лучше делать поздно вечером. Хотя многие пчеловоды обходятся и без этого.

Делаем своими руками

Изготовление пчелиных рамок происходит в несколько этапов. Первым всегда будет изготовление брусьев из дерева необходимого размера, указанного выше. Часто заказывают готовые варианты, собирая их в дальнейшем вручную. Это хорошая опция, когда нужно что-то нестандартное.

Затем брусья соединяются удобным вариантом. Натуральный клей для дерева хорошо подходит для пчёл. Также можно эффективно осуществить скрепление гвоздями. Наконец, если у вас есть специализированный пневматический степлер, то это и вовсе будет здорово.

Далее берётся искусственная вощина (она приобретается заранее и выбирается той толщины, что необходима вам для ваших задач), которая укрепляется в центре рамки при помощи мягкой и тонкой проволоки. Обычно натягивается она четыре ряда, но в укороченных вариациях достаточно трёх. В боковых планках проделываются аккуратные дырочки (для этого существуют специальные дыроколы), через них протягивается проволока, затем наматывается на гвоздь и закрепляется. Важно натянуть хорошо, туго, чтобы не провисало, но не излишне сильно.

Далее закрепляется вощина. Она накладывается частично на низ верхнего бруска и нагретым в воде катком приклеивается к бруску. Но не стоит нагревать его слишком сильно, а то вощина попросту расплавится. Можно пойти более простым путём и закрепить вощину небольшой планкой.

Цена вопроса

Цена на рамки может сильно варьироваться. Есть очень дешёвые вариации, буквально от 12-20 рублей за одну штуку. Пластиковые могут стоить от 80 рублей и выше, в зависимости от размера и сложности.

Июль пора главного медосбора. В одних регионах источником главного медосбора является луговое и лесное разнотравье, как правило, с небольшими дневными привесами, где то пчёлы собирают нектар с липы, принося до 6-8 кг нектара в день. В Сибири на таёжных гарях и вырубах цветёт мощный медонос - кипрей. Он может давать до 10 - 12 кг нектара в день. Дадановский магазин пчёлы заливают за два дня. При таком сильном медосборе необходимо ставить на ульи дополнительные надставки. А где то источником медосбора является посеянные медоносы.

С наступлением устойчивой тёплой погоды ежедневно определённая часть лётных пчёл совершает разведочные полёты. Основная задача которых это обнаружение начала цветения медоносных растений. И задача эта не простая…Необходимо в радиусе продуктивного лёта семьи найти, начинающие цвести медоносы, запомнить их вид, запах, место расположения, дорогу к ним из улья, сообщить о найденном источнике медосбора в улье. Радиусом продуктивного лёта пчёл принято считать окружность, радиусом 3000 метров в центре которой находится улей с пчелиной семьёй. Это то расстояние до источника медосбора при полете, на которое, пчела принесёт нектара больше чем израсходует на сам полёт. Хотя конечно пчёлы могут полететь за нектаром и на 5 километров, а на сильные медоносы и до 8 километров.

Важную роль в выборе источника медосбора играет интенсивность выделения нектара и площадь под этим медоносом. Если, к примеру, рядом с пасекой будет цвести 100 гектаров донника, то пчёлы практически перестанут посещать другие медоносы, потому что медовая продуктивность этого поля донника будет намного больше других медоносов.

После обнаружения цветущих медоносов пчела – разведчица, спешит в свой улей.Где при помощи танца сообщает своим товаркам о найденном источнике взятка, указывая направление на него, силу взятка. Раздавая другим пчёлам нектар, принесённый с этого растения.

Количество пчел вылетающих из улья за нектаром, напрямую зависит от величины и силы взятка. Если нектара в медоносах не много, летает, лишь небольшая часть пчелиной семьи, но стоит появиться сильному медосбору, как количество пчел-сборщиц увеличивается многократно. В такой ситуации очень сильно сказываются преимущества сильных семей, где количество летных пчел возрастает за счет молодых, недавно родившихся, пчел, в слабых семьях лёт пчел - сборщиц намного слабее.

Пчелы летают быстро. С пустым медовым зобиком она может лететь со скоростью около 60 км в час. С грузом летит примерно 30 км в час.

Предположительно в пространстве пчёлы ориентируются по солнцу и магнитному полю земли. Расположение своего улья знают очень точно, стоит только перенести улей на один метр, и пчела уже не может его найти.

Принеся нектар с поля, лётные пчёлы сами его в ячейки сотов не складывают. Каждая сборщица отдает собранный нектар 3-4 пчелам-приемщицам, которые находясь на сотах рядом с летком «поджидают» пчел - сборщиц. Эти пчелы-приемщицы складывают нектар в сотовые ячейки. Пчела-сборщица, передавшая собранный нектар пчёлам - приемщицам, вылетает за новой порцией нектара. Во время хорошего взятка она может сделать за день 10-12 вылетов. Объём медового зобика у пчелы, в среднем, около 58- 60 мм кубических. В заполненном виде весит 0,069 г, для того что бы собрать 1 кг мёда пчёлы должны, в среднем, посетить около 5 млн. цветков. Поистине, пчела великая труженица…

Во время сильного взятка пчела тяжело садится на прилетную доску улья с раздутым брюшком, которое как бы волочит за собой, продвигаясь к летку. Бывает, такая пчела падает на прилетную доску или траву у летка и отдыхает, совершая быстрые дыхательные движения брюшком. В хороший медосбор пчёлы-сборщицы «идут» в улей сплошным потоком. На пасеке стоит сильный гул, это ульевые пчёлы вентилируют ульи, тем самым снижая влажность принесённого нектара, от потока воздуха идущего из летка даже тухнет горящая спичка, поднесённая к летку. И по всей округе стоит аромат свежего мёда. Главный медосбор в разгаре…Поэтому не стоит забывать вовремя подставить рамки для нектара а также расширить улей надставками.

Также если пчелы запечатали половину рамки, то такую рамку можно брать на откачку, не забывайте только вместо изъятой рамки поставить пустую!

Видео о работе на пасеке в июле

Следует отметить, что преимущества искусственного размножения пчелиных семей перед использованием естественных роев бесспорны. Они заключаются в следующем:

1. Отводки дают возможность планового, а не стихийного ведения пчеловодного хозяйства, контролируемого размножения пчелиных семей.

2. Посредством отводков у пчел продлевается период весеннего роста и строительства гнезда, их рабочая энергия и сокращается период бездеятельного состояния (роевое состояние). В результате этого, а также за счет использования дополнительных молодых маток на пасеке, выращивается пчел на 30—40 % больше. Соответственно повышается и товарная продуктивность пчеловодства.

3. Наличие на пасеке избытка пчелиных семей к концу сезона дает возможность браковки семей с нежелательными признаками, то есть создаются условия для ведения племенной работы. Повышается выход товарной продукции, так как мед от выбракованных семей отбирается и поступает на склад.

4. При данном методе пчеловождения становится возможным ежегодно заменять до 50 процентов маток.

5. Сокращаются затраты труда пчеловода по охране роев, их снятию с привоя (часто с высоких деревьев), посадке в ульи. Исключаются потери роев при их слете и значительное ослабление роящихся пчелосемей перед главным взятком.

В связи с повсеместным распространением варроатоза формирование отводков от большинства пчелосемей является одним из эффективных и обязательных методов борьбы с этим заболеванием. При этом рекомендуется организовывать отводки без расплода и после двукратной обработки одним из препаратов размещать их на расстоянии не ближе 3—4 км от места прежней стоянки. Значение этого метода заключается в том, что, во-первых, прерывается биологический цикл развития клеща Варроатоза, во-вторых, используется естественный способ защиты от клеща, свойственный среднеиндийским пчелам — слет с гнезда (пчелы улетают, оставляя пораженный клещом расплод). При организации безрасплодных отводков оставшиеся материнские семьи с расплодом, но без маток, после запечатывания маточников подвергают трехкратной обработке с недельным промежутком одним из рекомендуемых препаратов. Слабые семьи, а также семьи с неоплодотворившимися матками соединяют.

Температура воздуха в ноябре опускается ниже нуля, а иногда в конце месяца бывают морозы. Пчел обычно убирают в зимовник, когда наступают устойчивые морозы, пруды и озера покрываются льдом. Это чаще всего бывает в конце первой - начале второй декады.

Зимовка - важный период в жизни пчел. От исхода зимовки во многом зависит продуктивность пчел в следующем сезоне. Хорошо перезимовавшие семьи быстрее и надежнее развиваются весной, сильными приходят к периоду размножения (роения) и особенно к периоду главного взятка.